Ich mag den Begriff Malerei, weil er neben seiner Trennschärfe als Genrebezeichnung auch eine taumelnde Unbestimmtheit enthält. Malerei liegt mir nah, als Orientierung in zwei Dimensionen mit welchen Mitteln auch immer. Dennoch geschieht es vergleichsweise selten, dass mich eine Serie ausgestellter Gemälde über einen längeren Zeitraum beschäftigt.1 Anders während meines Besuches in Leipzig, am Ende des vergangenen Jahres.

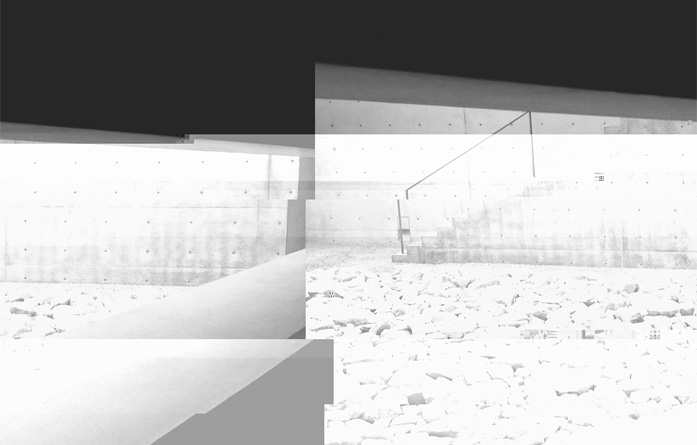

In einer menschenleeren Mærzgalerie (der graue Sonntag) geriet ich in die Irreversibel betitelte Ausstellung von Clemens Tremmel. Seinen Arbeiten war der kaum zwei Meter breite Seitenflügel der Galerie gewidmet. Tremmel füllte ihn mit Wucht und Nachdruck: Es ist Landschafts- und Stimmungsmalerei, weit, saturiert, schwer und straight romantisch. Sie trifft auf schwarze Rechtecke, Löcher und eingefügte Stahlplatten. Die Motive sind durch das Übermalen, die Entnahme oder sonstige Prozessierung einzelner Bildbereiche gelöscht und verarbeitet. Die Vorstellung einer verklärten organischen Umgebung wird mit ihrer eigenen Kontingenz konfrontiert.

Clemens Tremmels Interventionen in seinen eigenen Bilder sind nicht Abwesenheiten oder Leerstellen, sie sind Teile der Umwelt, Glitches in ihrer Repräsentation. Als Kontingenz-Marker legen sie die vielen Ebenen der Konstruiertheit offen, aus denen das Bilder-Machen und Bilder-Betrachten besteht. Es führt kein Weg hinter diese Einsicht zurück. Das ist ein riskanter Move, und dass er bei Clemens Tremmel so gut funktioniert, hat mit dem handwerklichen Niveau der Bilder zu tun. Caspar David Friedrich (als Klischee eines historischen Kontexts) aufrichtig zu zitieren, setzt großen Ernst und hartes Können voraus.2 Ebenso zentral ist es, dass Tremmel seine Interventionen – Flächen, Materialentnahmen, Stahlplatten – mit chirurgischer Präzision ausführt. Sie sind rigide und entschieden, ihrerseits scheinbar keiner Kontingenz unterworfen.

Diese Qualität setzt der Künstler in Ur fort – einer Ausstellung, die aktuell bei Morgen Contemporary in Berlin zu sehen ist. Hier findet sich Tremmels bewusstes Eingreifen in die Ganzheitlichkeit der Bilder (Sophie A. Gerlach im Ausstellungstext) in der Materialwahl: er malt auf verkratztem und anderweitig bearbeitetem Aluminium und verbindet die Materialität des Bild-Objekts mit den diffusen Nebeln und Lichtern des nordischen Himmels.

Meine Begeisterung für Clemens Tremmels malerischen Ansatz ist groß – ebenso der Wunsch, eine Arbeit wie Im Gebirge (3) in meine unmittelbare Lebensumgebung zu integrieren.

Im Bezug auf tatsächlich zeitgenössische Malerei – von Kippenberger und Serra ist also nicht die Rede – war es zuletzt vermutlich die Atlas-Serie von Dragan Prgomelja und nicht wenige Arbeiten von David Ostrowski. ↩︎

Clemens Tremmel ist der Träger des Caspar-David-Friedrich-Preises 2013. ↩︎